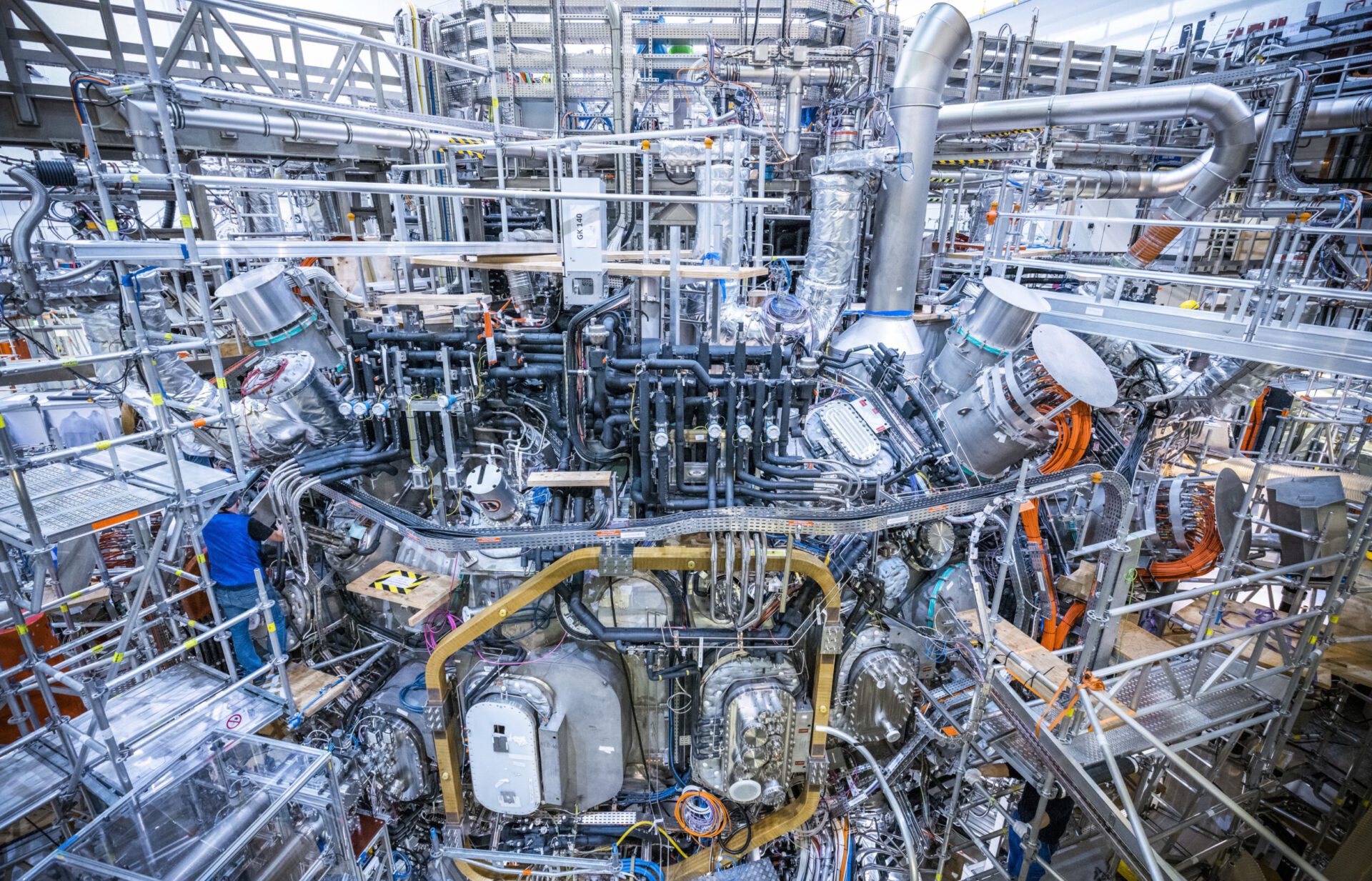

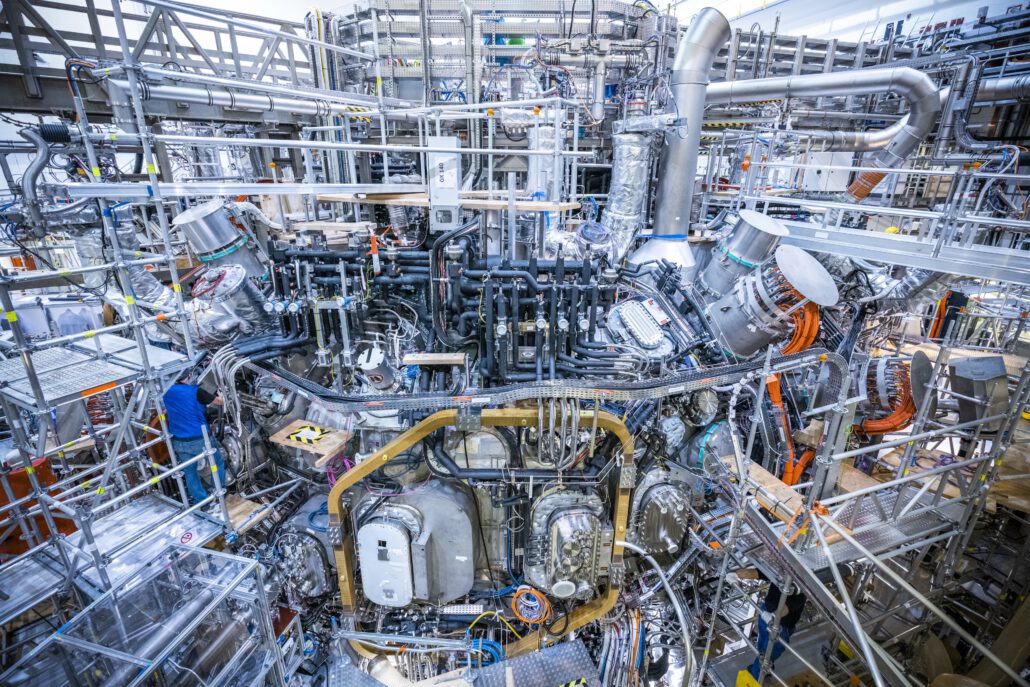

Ein lautes Surren und Brummen schlägt mir entgegen, begleitet von einem gelegentlichen Piepen. Ich stehe vor einer Anlage, die so groß ist, dass ich sie kaum fotografieren kann. In Greifswald will das Institut für Plasmaphysik des Max-Planck-Instituts Geschichte schreiben. Hier, in einer unscheinbaren Kleinstadt an der Ostsee, könnte an einer Technologie gearbeitet werden, die den weltweiten Energiemix in einigen Jahrzehnten grundlegend verändern könnte.

Der Traum von Kernfusion

Ein Blick auf die aktuellen Energiezahlen zeigt, warum der Traum von einer sauberen, verlässlichen Energiequelle so verlockend ist: 2024 stammten zwar schon 54,4 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, doch im Wärmesektor waren es lediglich 18,1 Prozent und im Verkehrssektor gerade einmal 7,2 Prozent. Der Bedarf an neuen, sauberen Technologien ist also groß, Kernfusion könnte hier langfristig eine entscheidende Rolle spielen. Und nicht nur staatliche Forschungseinrichtungen setzen darauf – private Unternehmen steigen ein und treiben die Entwicklung mit zum Teil ambitionierten Zeitplänen voran.

Auch in der Politik ist häufiger von ihr die Rede – dem Hoffnungsträger „Kernfusion“. Ein Gramm Brennstoff würde die Verbrennungswärme von 11 Tonnen Braunkohle freisetzen, ein Kilogramm könnte damit den jährlichen Energiebedarf von 1.000 Mitteleuropäern decken. Theoretisch. Das „Sonnenfeuer“ auf die Erde holen, daran wird schon seit den 1950ern geforscht.

Was genau ist sie denn nun: die hochgelobte Kernfusion?

Das bekannteste Beispiel für Kernfusion erleben wir jeden Tag. Sie findet in unserer Sonne und all den anderen Sternen statt, die wir beobachten können. Bei diesem Prozess verschmelzen zwei Atomkerne miteinander zu einem neuen, schwereren Kern. Dabei wird viel Energie freigesetzt, die wir in Form von Licht und Wärme auf der Erde wahrnehmen.

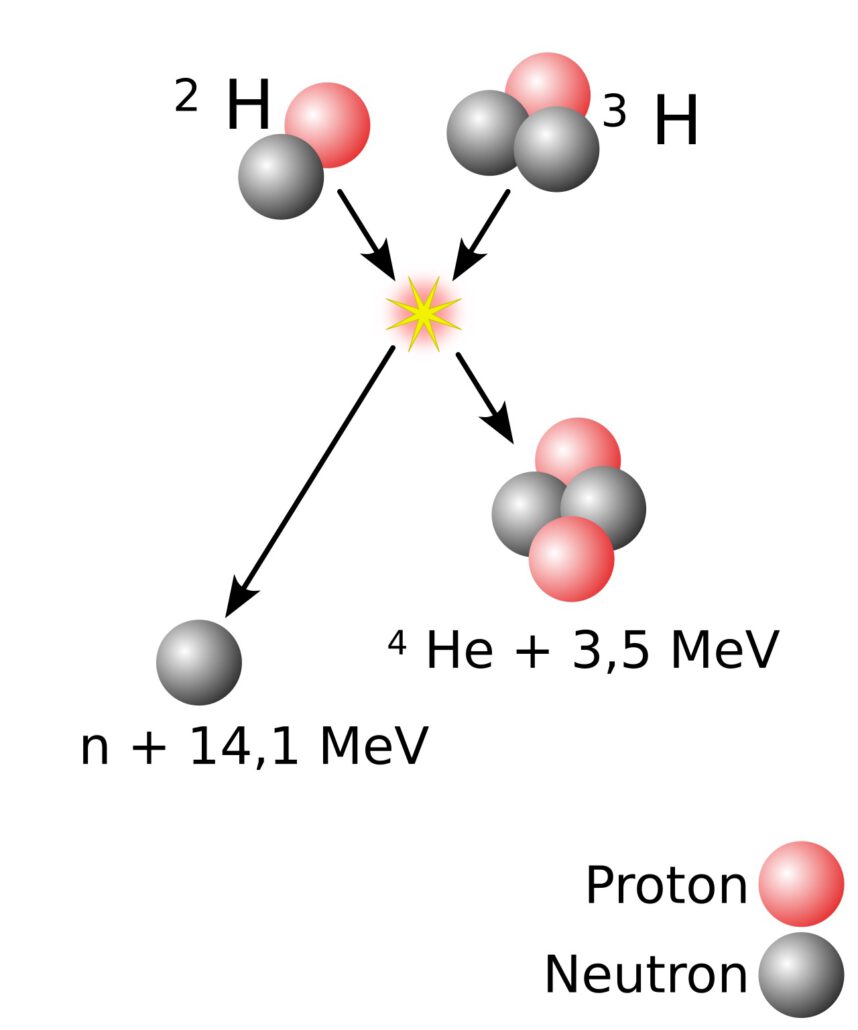

In der Sonne sind es Wasserstoffkerne, die zu Helium verschmelzen. Atomkerne bestehen aus den elektrisch neutralen Neutronen und positiv geladenen Protonen. Letztere stoßen sich gegenseitig ab. Daher muss eine genügend große Energie aufgebracht werden, um die Abstoßung zwischen zwei Kernen zu überwinden. Die Sonne macht dies mit einer Temperatur von 10 bis 15 Millionen Grad Celsius und dem Druck von 200 Milliarden Erdatmosphären möglich.

Das ist… viel.

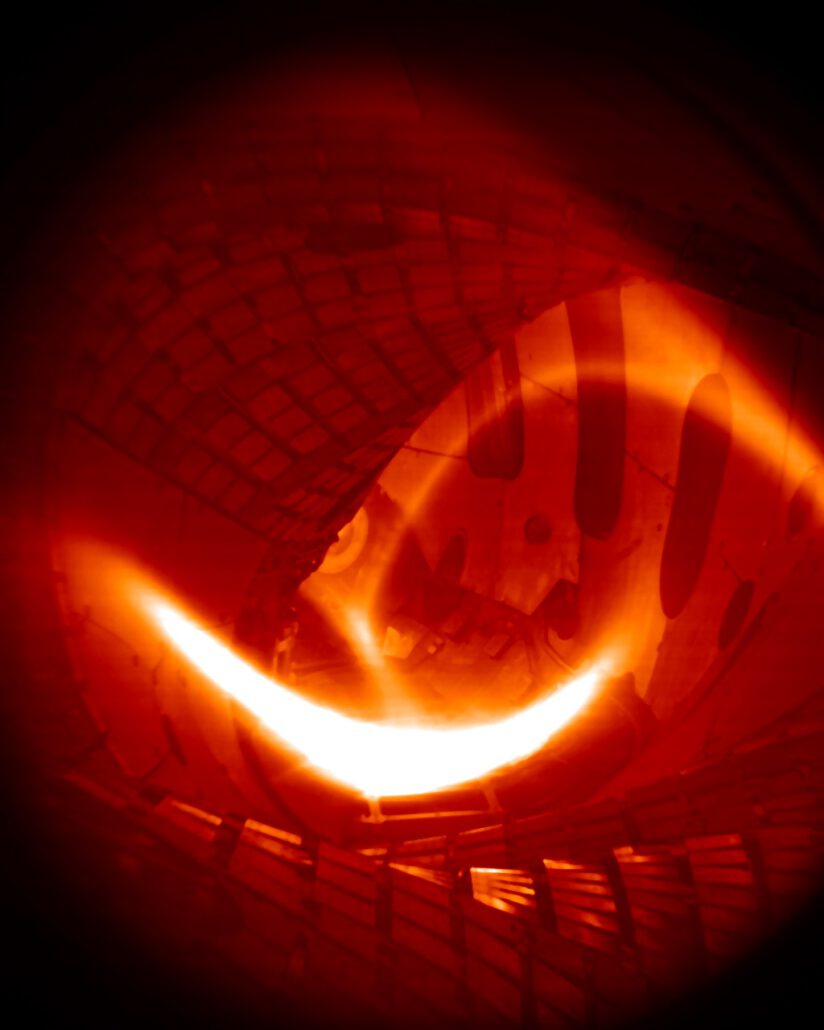

Da wir nicht in der Lage sind, solch einen hohen Druck ansatzweise zu erreichen, brauchen wir auf der Erde eine höhere Temperatur, um Fusion zu erzwingen. Der Wendelstein 7-X arbeitet bei bis zu 100 Millionen Grad Celsius. Bei diesen hohen Temperaturen liegt das Material in Form von Plasma vor.

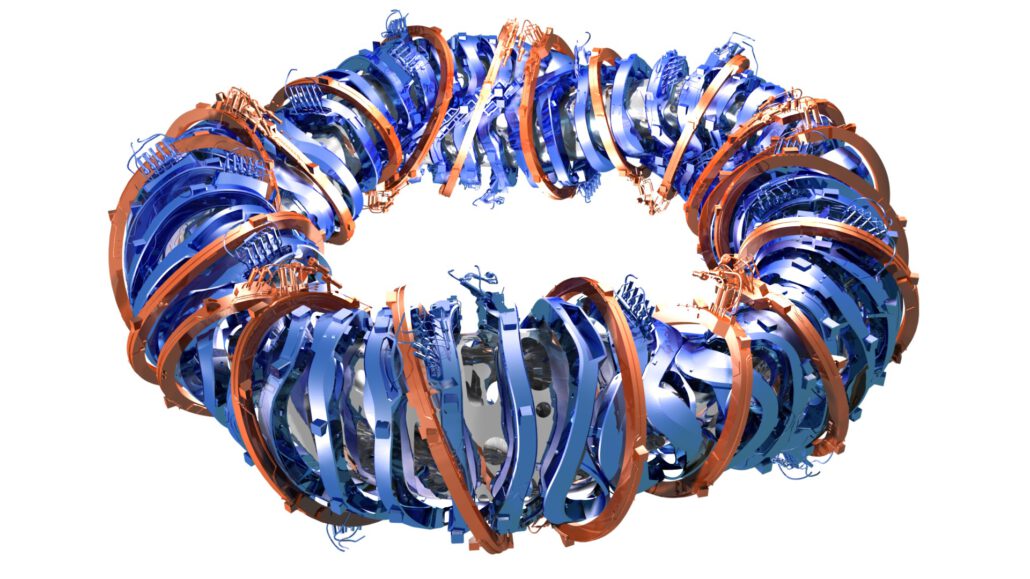

Damit das Plasma die Wände nicht berührt und so mit ihnen reagiert, halten es starke, komplex geformte Magnetfelder an Ort und Stelle.

Der Wendelstein 7-X macht dies mit einer Bauart möglich, die „Stellerator“ genannt wird. Hier wird der Plasmastrom allein durch die Form der Magnetspulen kontrolliert, nicht durch einen zusätzlichen Strom im Plasma wie bei der konkurrierenden, einfacheren Bauart „Tokamak“. Das macht sie theoretisch stabiler und für den Dauerbetrieb geeigneter, erfordert aber extrem präzise gebaute Spulen.

Und dass diese Bauweise mehr als nur eine theoretische Spielerei ist, hat der Wendelstein 7-X erst kürzlich bewiesen: In seiner jüngsten Experimentkampagne stellte er gleich mehrere Weltrekorde auf. Mit Plasmalaufzeiten von über 40 Sekunden bei hohen Temperaturen und einem Energieumsatz von 1,8 Gigajoule zeigte die Anlage, dass ein Stellarator stabil und effizient arbeiten kann.

Was dauert dann so lange?

Die größte Herausforderung ist es, mehr Energie zu bekommen, als man in die Fusion reinsteckt. Die Anlage erfordert bei den enormen Temperaturen natürlich viel Strom. Außerdem ist es eine Herausforderung, das Plasma stabil im Magnetfeld zu halten – bisher sind die Zeiten zu kurz für ein Kraftwerk im Dauerbetrieb. Auch die Beschaffenheit der Wände ist eine wahre Ingenieurskunst, wie in Greifswald erzählt wird.

Sicherheit

Bei Kernenergie denkt man vielleicht direkt an Endlager mit gruselig gestapelten Atomfässern, die die Umwelt verschmutzen. So ist das aber bei der Kernfusion nicht.

Die Brennstoffe

Angestrebt ist die Verschmelzung von Deuterium und Tritium, auch schwerer und überschwerer Wasserstoff genannt.

Mit der Verschmelzung dieser beiden Kerne gewinnt man am einfachsten viel Energie. Deuterium ist in fast unbegrenzter Menge in Meerwasser vorhanden. Das seltenere Tritium dagegen wird aus Lithium erzeugt, das zwar häufig vorkommt, aber dessen Abbau mit ökologischen und sozialen Problemen verbunden ist. Seen werden für den Abbau trockengelegt, was dem Ökosystem schadet. Außerdem verschmutzt der Vorgang Gewässer und gefährdet die Gesundheit der Menschen vor Ort. Es gibt Lösungsansätze wie nachhaltigere Abbaumethoden oder mehr Recycling. Auch wenn der Lithium-Bedarf im Vergleich zu Akkus für E-Autos oder Elektronik vergleichsweise klein ist, muss dieser Aspekt betrachtet werden.

Und: Tritium ist instabil und damit radioaktiv.

Ja, aber kein Vergleich zu den hochradioaktiven Elementen, mit denen Atomkraftwerke bei der Kernspaltung arbeiten. Um Wendelstein 7-x gab es bereits Sicherheitsbedenken und Demonstrationen.

Wichtig ist hier aber klarzustellen, dass Wendelstein 7-X gar nicht an den Strom will. Das Ziel ist es, die Tauglichkeit des Reaktors zu zeigen. Die Ergebnisse fließen dann in den Bau eines ersten richtigen Kraftwerks ein. Momentan wird nur mit Wasserstoff gearbeitet, Tritium steht gar nicht auf dem Plan.

Wenn aber eines Tages eine Kernfusionsanlage in Betrieb geht, besteht nach heutigem Stand kein Risiko, dass der radioaktive Brennstoff Tritium unkontrolliert entweicht. Selbst im Fall eines schweren Unfalls blieben mögliche Freisetzungen deutlich unter den Werten, bei denen Evakuierungen nötig wären.

Die Endprodukte

Helium kann weiter zur Aufheizung des Plasmas verwendet werden, bevor das Gas aus dem System abgesaugt wird. Außerdem ist es reaktionsträge. Es gibt also keine Kettenreaktion wie bei unkontrollierbaren Kernspaltungsprozessen. Eine Nuklearkatastrophe wie Chernobyl oder Fukushima ist technisch gar nicht möglich.

Das Neutron trägt die meiste Energie. Es reagiert mit den Wänden und gibt dort seine Energie in Form von Wärme ab, die zur Stromerzeugung genutzt wird. Allerdings wird das Wandmaterial dadurch zu leicht radioaktivem Abfall. Auch hier nimmt jedoch die Radioaktivität schnell ab — nach hundert Jahren auf nur noch ein Zehntausendstel des Anfangswertes. Bei Kernspaltung gibt es Abfälle, die nach Millionen von Jahren noch stark strahlen. Mit den Risiken der heutigen Atomkraftwerke ist die Kernfusion also kaum zu vergleichen.

Auch bei meinem Besuch wird uns der Neutronendetektor gezeigt. Dieser ist aus Sicherheitsgründen dort, zeigt aber seit Jahren eine Null. Mit Strahlung wird ja auch noch nicht gearbeitet.

Also: Wie lange noch?

Das klingt tatsächlich alles fast zu schön, um wahr zu sein. Deuterium und Tritium sind leicht und günstig zu beschaffen, es entsteht kein Abfall, der über Jahrtausende sicher gelagert werden muss, und die theoretische Energiemenge ist enorm. Doch zwischen Vision und Wirklichkeit liegt noch ein weiter Weg. Im Moment steckt die Kernfusion fest in der Grundlagenforschung. Es geht darum, die physikalischen und technischen Hürden zu verstehen und eines Tages zu überwinden. In Greifswald spürt man neben dem leisen Brummen der Maschinen auch den Stolz über das Erreichte und die Begeisterung für das, was noch kommen könnte. Und doch hält sich in der Physik hartnäckig der Witz, dass es „immer 20 Jahre“ dauert.

Wenn es eines Tages funktioniert, wird die Kernfusion eine der größten Energiequellen der Menschheit sein. Aber der Klimawandel wartet nicht, bis wir soweit sind. Wir müssen heute auf den massiven Ausbau von Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Energien setzen, und die Kernfusion als das sehen, was sie ist: kein Rettungsanker für morgen, sondern eine Investition in die nächste Generation.