Die Erde erwärmt sich weiter, doch im Norden Europas könnte es in Zukunft ziemlich kalt werden. Laut neuen Klimasimulationen ist ein Shutdown der „Förderbänder“ des Atlantik, zu der auch der Golfstrom gehört, keineswegs ausgeschlossen.

Die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (Atlantic Meridional Overturning Circulation, kurz AMOC) dient Europa quasi als Kontinentalheizung. Sie sorgt dafür, dass wir trotz unserer sehr nördlichen Lage ein angenehm gemäßigtes Klima haben. Fällt dieses Fließband aus, verändert sich die globale Wärmeverteilung und Europas Winter würden sehr kalt: bis zu minus 20 Grad. In den Debatten über Klimapolitik und Klimaanpassung wurde dieses Szenario bisher kaum berücksichtigt.

In einer neuen Studie hat der niederländische Meeresforscher und Meteorologe Sybren Drijfhout untersucht, wie wahrscheinlich ein Kollaps der AMOC ist. Das Ergebnis: Ein Kollaps ist nicht länger nur ein fernes Horrorszenario. Unter sehr hohen Emissionen, also wenn wir unsere aktuellen Emissionen nicht senken, tritt er in allen Modellrechnungen auf. Selbst bei Einhaltung der Pariser Klimaziele bleibt ein Risiko von rund 20 Prozent. Für Europa deutet das auf kältere und stürmischere Winter mit häufigeren Kälteextremen hin. In anderen Teilen der Welt könnten sich Regenzonen verschieben oder Monsunsysteme gestört werden.

AMOC: ein globales Förderband im Meer

Die AMOC beschreibt ein großräumiges Strömungssystem im Atlantik, das warmes, salzreiches Oberflächenwasser aus Gebieten südlich des Äquators über die Ostküste des amerikanischen Kontinents nach Nordeuropa transportiert. Im Nordatlantik kühlt das Wasser durch die Kälte und starke Winde ab und verdunstet langsam. Wenn Meerwasser verdunstet, steigt nur das reine Wasser (H₂O) in die Atmosphäre und das Salz bleibt zurück. Daraus ergibt sich, dass der Salzgehalt der Meeresoberfläche zunimmt und das Wasser dichter wird, was wiederum dafür sorgt, dass es in die Tiefe sinkt. Als kaltes Tiefenwasser fließt das Meerwasser anschließend in Richtung Süden zurück und verteilt sich bis in die südliche Hemisphäre.

Während die Meereisbildung im Winter die Tiefenwasserbildung im Wasser fördert, bremst die Eisschmelze im Sommer sowie die durch den Klimawandel bedingte Eisschmelze die Tiefenwasserbildung. Der Grund dafür: Bei der Bildung von Eis im Meerwasser gefriert nur das Süßwasser, nicht das Salzwasser. Das Salz bleibt also im nicht gefrorenen Meerwasser, wodurch der Salzgehalt lokal ansteigt. Dadurch wird das Wasser schwerer und sinkt. Schmelzendes Wasser hingegen liefert frisches, salzarmes Wasser und verdünnt das Meerwasser. Das macht das Wasser leichter und verhindert, dass es absinkt. Der deutsche Klimaforscher Stefan Rahmstorf, der ebenfalls an der neuen Studie beteiligt war, erklärte das Problem im letzten Jahr in einem Vortrag auf der Arctic Circle Assembly in Reykjavik, Island.

Wie wahrscheinlich ist ein Kollaps der AMOC?

Wenn im Nordatlantik kaum noch kaltes, salzreiches Wasser absinkt, bedeutet das: Die Tiefenwasserbildung bricht zusammen. Das Team um Sybren Drijfhout hat in der Studie das komplexe AMOC-System in CMIP6-Klimamodellen in mehreren Varianten weit bis ins Jahr 2500 simuliert. Die Wahrscheinlichkeit eines Kollapses wurde anhand von drei Szenarien untersucht: bei niedrigen, mittleren oder hohen Emissionen. Der Studie zufolge kommt es bei sehr hohen Emissionen in allen Modellläufen nach 2100 zu einem Kollaps der AMOC. Bei mittleren Emissionen geschah das noch in drei von zehn Fällen, bei niedrigen in zwei von neun.

Diese Erkenntnisse sind keineswegs neu: Es gibt schon seit Jahren Anzeichen darauf, dass die AMOC an Kraft verliert. Eine im November 2024 veröffentlichte Studie kam zu dem Ergebnis, dass eine Schwächung der AMOC um 30 Prozent schon 2040 eintreten könnte. Vorherige Modelle sagten vorher, dass dies erst 2060 der Fall sein sollte.

Extremwetter und Verschiebung der Regenzonen

Wenn die AMOC zusammenbrechen würde, würde weniger warmes Wasser aus den Tropen nach Europa gelangen, wodurch Nordwesteuropa abkühlen würde. Der Wärmetransport nach Norden könnte der Studie zufolge auf 20 bis 40 Prozent des heutigen Werts sinken. Nördlich des 45. Breitengrads nördlicher Breite, der viele Länder und Ozeane, einschließlich der Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien und Teile Asiens durchquert, könnte der Wärmeeintrag in einzelnen Modellen nahezu vollständig verschwinden. Während sich der Rest der Erde weiter erwärmt, würde es in diesen Regionen deutlich kälter werden. Das könnte Wetterlagen über Europa destabilisieren und Extremwetter verstärken.

In einer anderen CESM-Studie (CESM = Community Earth System Model) prognostizierten die Wissenschaftler René M. van Westen und Michiel L. J. Baatsen einen Anstieg von circa zwölf auf über 150 Frosttage im Jahr in den Niederlanden. Extreme Kältewerte von unter minus 20 Grad könnten der Studie zufolge häufiger auftreten.

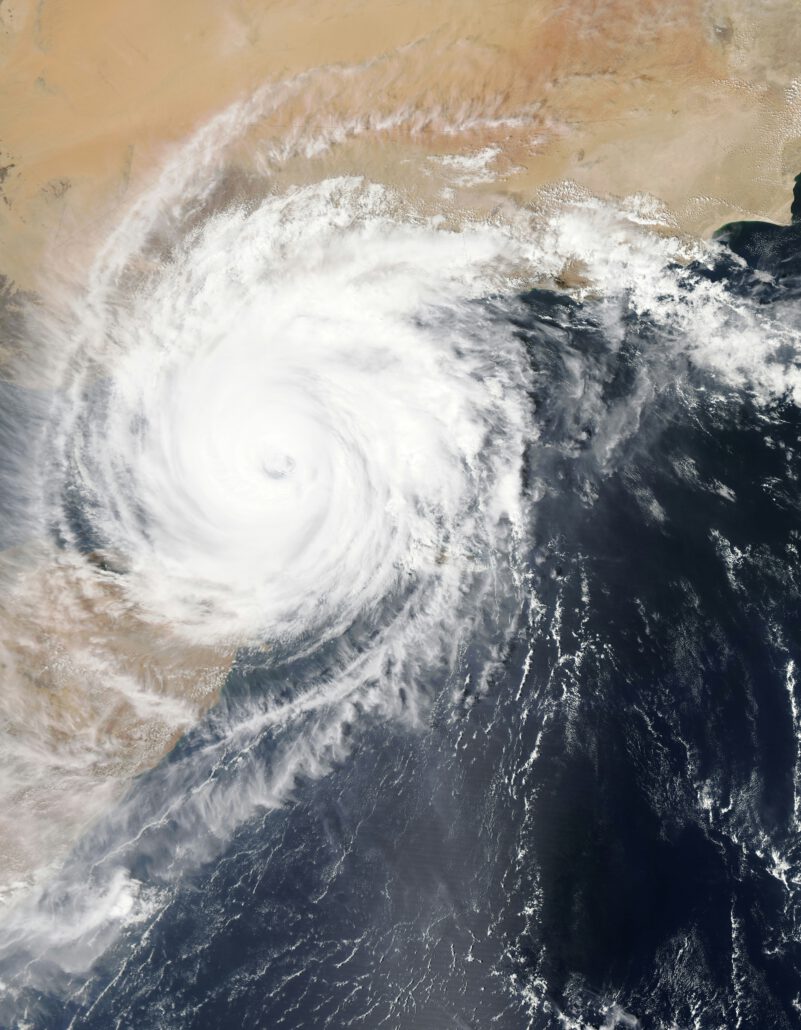

In Westafrika und Südamerika würden sich die tropischen Regenzonen verschieben, wodurch die Gefahr für Monsune steigen würde. Auch in Indien und Südostasien würde der Kollaps der AMOC die Monsunsysteme stören. Diese klimatischen Veränderungen könnten die Lebensbedingungen in mehreren Regionen deutlich verschlechtern und Migrationsdruck erhöhen. Außerdem könnten unter anderem die Landwirtschaft oder globale Lieferketten gefährdet werden.

Gleichzeitig würde der tropische Atlantik immer wärmer werden, was den Kontrast zwischen Tropen und höheren Breiten verstärkt. Mit einem Kollaps könnte der regionale Meeresspiegel (z. B. an der US-Ostküste/Nordatlantik) sprunghaft ansteigen, bedingt durch geänderte Strömungs- und Druckverhältnisse. Und zuletzt würde der Ozean weniger CO₂ aufnehmen, wodurch der Klimawandel zusätzlich beschleunigt wird.

Für Flora und Fauna hätte der Kollaps ebenfalls negative Auswirkungen: Die Tiefenwasserbildung mischt Nährstoffe aus der Tiefe nach oben. Fällt dieser Nährstoffaufzug aus, leiden die Planktonproduktion und damit ganze Ökosysteme. Arten, die an bestimmte Temperatur- und Salzverhältnisse angepasst sind, könnten verschwinden oder abwandern. Auch das würde die Menschen früher oder später direkt betreffen, indem beispielsweise Störungen im Fischfang auftreten würden.

Größere Gefahr als ursprünglich gedacht

In den neuen Modellen dauert der Kollaps der AMOC 50 bis 100 Jahre. In einigen Modellen könnte die sogenannte tiefe Konvektion – der Prozess, bei dem das kalte, schwere Wasser in die Tiefe sinkt und das Meerwasser umwälzt – schon in den nächsten zehn bis 20 Jahren stoppen. Das wäre ein Kipppunkt: Sobald die Konvektion dauerhaft endet, würde die nördliche AMOC in einen unaufhaltsamen Abwärtstrend geraten.

Die Studie von Drijfhout und Kollegen warnt: Die Gefahr eines AMOC-Kollapses ist viel größer, als bislang angenommen. Insbesondere, weil die Modelle wichtige Prozesse wie die Grönland-Schmelze nicht vollständig erfassen und die reale Gefahr damit eher noch größer ist. Daher fordern die Wissenschaftlicher*innen, dass die Einschätzung des letzten IPCC-Berichts – einer der wichtigsten Grundlagen internationaler Klimapolitik – überarbeitet wird. Dort wurde ein Kollaps zuletzt als ein sehr unwahrscheinliches Extremereignis eingeschätzt.