Wie der Massentourismus die Kanarischen Inseln zerstört und was dagegen getan wird. Ein Artikel über unser Recht auf Urlaub und darüber, wer den Preis dafür zahlen muss.

Im Badezimmer meines Hostels klebt ein Sticker am Spiegel vor dem Waschbecken. Während ich mir die Hände wasche, lese ich den Slogan, der mir in fettgedruckter Schrift entgegenleuchtet: It’s not tourism. It’s invasion (dt. Es ist nicht Tourismus. Es ist Invasion). Ein mulmiges Gefühl macht sich in mir breit, welches mir als ständiger Begleiter auf meiner Reise von nun an folgen wird. Es ist der erste von vielen Momenten, in denen ich spüre, dass meine Anwesenheit auf dieser Insel eine Belastung darstellt und mich fragen lässt, welchen Preis Einwohner*innen für meine Sehnsucht nach Sonne und Strand zahlen.

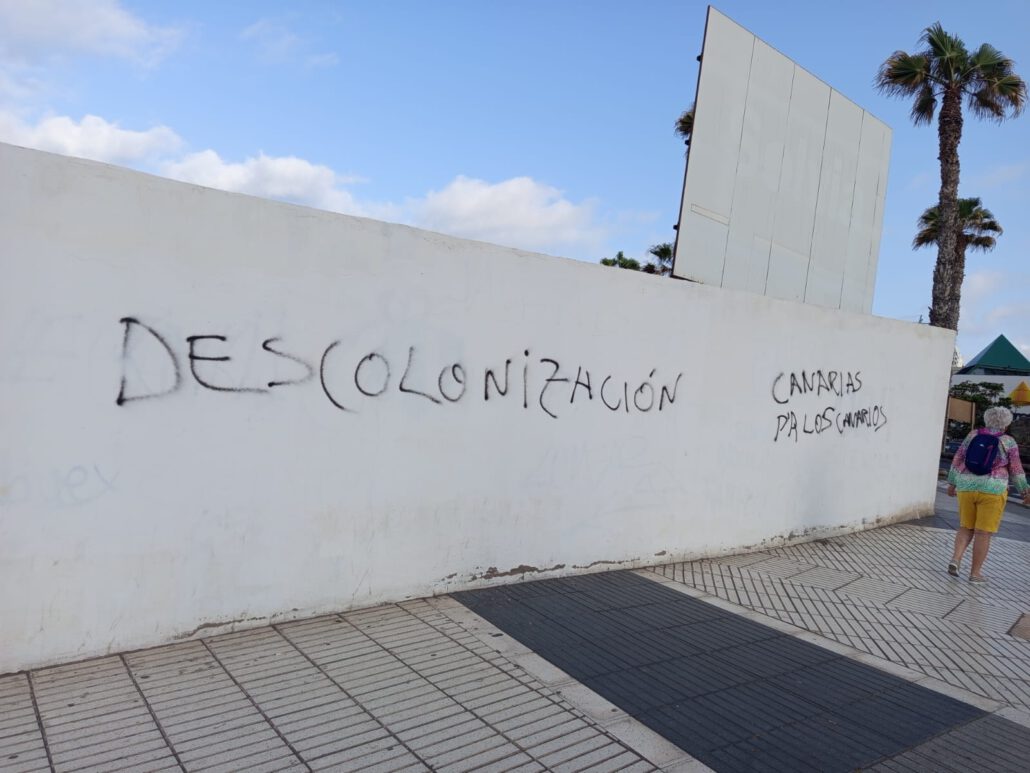

Der Weg vom Hostel zum Strand führt über eine breite Hauptstraße voller Cafés, Restaurants und Tourismusshops. Unter einige Kanarier*innen mischen sich zahlreiche Tourist*innen, die mit ihren Surfboards und im Bikini zum Meer pilgern. Die Einheimischen erkennt man für gewöhnlich daran, dass sie statt in Badesachen im Anorak in den Cafés sitzen, denn sonnige 20 Grad nennen sich hier noch Winter. Kurz bevor ich und meine Mitreisenden auf die Strandpromenade gelangen, passieren wir den immer gleichen Schriftzug. Rot auf Weiß an eine Hauswand gesprüht, klagt er den bunten Trubel auf den Straßen mit den Worten Tourist Go Home (dt. Touristen, geht nach Hause) an. Wenige Tage darauf begegnet uns ein vandalierter Mietwagen, auf dem Te Quiero GC (dt. Ich liebe dich Gran Canaria) gemalt wurde und an einem abgelegenen Strand wehen Banner über uns und die restlichen Badegäste hinweg, die Preserve Playa de Tauro (dt. Erhaltet den Strand von Tauro) ausrufen.

Wie der Tourismus die Inseln verändert

Ich bin nicht die einzige Europäerin, die dem Winter mit einer Reise auf die Kanarischen Inseln kurz entfliehen will. Auf knapp 900.000 Kanarier*innen kamen im Jahr 2024 ungefähr vier Millionen Tourist*innen, die kanarischen Inseln empfingen insgesamt fast 18 Millionen Besucher*innen. Damit ist 2024 ein Rekordjahr. Vor der Pandemie kündigte die kanarische Regierung das große Ziel an, jährlich 24 Millionen Tourist*innen empfangen zu wollen. Diese Agenda wurde mittlerweile zurückgenommen. Die Lage auf der kleinen Inselgruppe im Atlantik hat sich in den letzten Jahren dramatisch zugespitzt. Die nicht abebbende Welle an Besucher*innen hat die Inseln stark verändert. Der Besitzer meines Hostels, Manuel Cabezudo, der selbst Kanarier ist, erzählt mir: Noch vor 60 Jahren hat man im Süden Gran Canarias vor allem kleine Dörfer vorgefunden, deren Einwohner*innen hauptsächlich von landwirtschaftlichen Erträgen lebten. Heute stellt die Hotelstadt Maspalomas im Süden der Insel das beliebteste Urlaubsziel Gran Canarias dar, wo sich vor allem englische, deutsche, niederländische und irische Reisende für ein paar Tage oder Wochen am Strand erholen wollen. In der Stadt im Süden reiht sich ein Hotelresort an das nächste, hinter dem touristischen Hotspot der Dünen von Maspalomas erstreckt sich der Playa del Inglés, zu Deutsch: Strand der Engländer. In der Hauptstadt Las Palmas rät dir niemand mehr, in den Süden nach Maspalomas zu fahren. Alles sei zugebaut und auf maximalen Profit ausgelegt. Manuel berichtet, wie die Ankunft von Millionen von Tourist*innen das Leben der Kanarier*innen verändert hat: Die Lebensqualität insgesamt sei gestiegen, doch die kanarische Identität würde zwischen Hotelresorts und touristischen Freizeitanlagen verloren gehen. Ein Besuch in Maspalomas zeigt mir, was er meint. Das hier ist keine richtige Stadt, sondern eine Ansammlung von Hotels, Ferienunterkünften, Einkaufszentren, Restaurants und künstlich angelegten Stränden. Hier soll man nicht leben, sondern Urlaub machen.

Der Tourismus hat sich als wichtigste Quelle des wirtschaftlichen Wachstums etabliert und ist mittlerweile für die Inseln unverzichtbar. Er macht 35 Prozent der Wirtschaftsleistung des Archipels aus und schafft 40 Prozent der Arbeitsplätze. Ist das die Invasion, von der der Sticker gesprochen hat? Manuel ist kein Fan dieser Parolen. Doch auch er weist darauf hin, dass trotz der wichtigen Stellung als beliebte Urlaubsregion die Kanaren den Platz als zweitärmste autonome Gemeinde in Spanien einnehmen. Jede*r dritte Inselbewohner*in ist von Armut bedroht, heißt es in Berichten von 2024. Zwar hat der Tourismus viele neue Arbeitsplätze geschaffen, doch werden die meisten im Tourismussektor arbeitenden Einwohner*innen nur schlecht bezahlt, die Löhne sind niedrig. Dazu kommt, dass die Industrie auf den Kanaren saisonal funktioniert. Die Hochsaison beginnt im November und endet nach den Osterferien. Das heißt, dass der Archipel sechs Monate einer extremen Überbelastung ausgesetzt ist und im darauffolgenden halben Jahr nur wenig Geld einnimmt; zu wenig, um stabile Arbeitsplätze zu erhalten und faire Löhne auszuzahlen. Der wirtschaftliche Profit geht vorrangig an die Big Player, die Besitzer*innen der großen Hotelketten und Tourismusunternehmen. Diese gehören häufig ausländischen Unternehmer*innen oder haben ihren Sitz auf dem spanischen Festland. So zählt das Unternehmen Loro Parque mit seinen zahlreichen Zoos und Aquarien zu den reichsten der kanarischen Inseln. Gegründet wurde es in den 1970er Jahren vom deutschen Unternehmer Wolfgang Kiessling. Das große Geld gehört selten den Kanarier*innen selbst und bleibt nicht auf den Inseln.

Manuel beschreibt, wie noch vor einigen Jahren verschiedene Gebiete an der Küste zu Urlaubsresorts ausgebaut wurden, während die Einheimischen in den umliegenden Städten und Dörfern lebten. Das derzeit dramatischste Problem sei jedoch erst mit dem Aufstieg von Airbnb entstanden. Ganz Spanien befindet sich in einer akuten Wohnungsnot. Seit letztem Jahr kommt es zu großen Demonstrationen mit 20.000 bis 50.000 Teilnehmenden. Auch im Mai dieses Jahres berichteten zahlreiche Medien von den Protesten gegen den Massentourismus auf den Kanaren. Dabei ist das Hauptthema dieser Demonstrationen nicht der Tourismus, sondern die daraus resultierende Wohnungskrise. Mit den wachsenden Tourismuszahlen breiten sich auch Airbnb-Unterkünfte und Ferienwohnungen auf den Inseln aus. Mein Freund Pablo, der in Las Palmas de Gran Canaria aufgewachsen ist, erzählt, dass sein Vater eine Wohnung am Strand in der Hauptstadt besitzt. Seit einigen Jahren vermietet er sie als Ferienunterkunft. Er sagt, egal, wie hoch er die Kosten für die Miete ansetze, es fände sich immer jemand, der bereit ist, den Preis für eine Aussicht aufs Meer zu zahlen. Die Ausbreitung von Ferienunterkünften und die zunehmenden ausländischen Immobilienkäufe engen den Wohnungsmarkt für Einheimische immer weiter ein, sodass die Mietpreise rasant in die Höhe steigen. Währenddessen sinken die Löhne tendenziell, sodass sich Einheimische das Leben in ihrer Heimat nicht mehr leisten können. Des Weiteren ist Gran Canaria ein Paradies für digitale Nomad*innen, die sich mit gut bezahlten Remote-Jobs auf der Insel niederlassen und die Gentrifizierung der Städte extrem vorantreiben.

Der Druck auf Einheimische ist während meiner Reise nicht zu übersehen. Immer wieder wird uns signalisiert, dass die Menschen, aber auch die Insel selbst durch die nicht abebbende Tourismuswelle an ihre Grenzen gekommen sind. Die Demonstrationen auf den Kanaren laufen unter dem Motto Canarias tiene un limite (dt. Die Kanaren haben ein Limit). Bei den Protesten betonen Demonstrierende immer wieder: Das Problem sei nicht der Tourismus an sich, sondern dessen unreguliertes Wachstum ins Unendliche, das die Politik zulässt. Allein die Insel Teneriffa hat im letzten Jahr mehr Tourist*innen empfangen als das gesamte Land Brasilien. Neben der Wohnungsnot und Armut machen sich so weitere Probleme der Überbelastung bemerkbar, wie Verkehrsstaus und eine überlastete Krankenversorgung. Hinzu kommt die Trinkwasserknappheit. Auch diese wird durch die großen Hotelresorts verschärft. Zudem sparen Tourist*innen weniger Wasser, da sie sich des Wassermangels auf den Inseln nicht bewusst sind. Die Kanaren leiden unter einem großen Müllproblem – wo soll der Müll von Millionen Tourist*innen hin, auf einer kleinen Insel im Atlantik? Als Inselgruppe stellen die Kanaren ein fragiles Ökosystem mit begrenzten Ressourcen dar. Zu den soziokulturellen Herausforderungen reiht sich die extreme Umweltbelastung ein. Das ständige Ausweiten und Erschließen der Inseln, um weitere Tourismusgebiete zu schaffen, zehrt an den natürlichen Ressourcen und verstärkt beständig den Druck auf Naturschutzgebiete. Jahrelang wurde der Strand Playa de Las Canteras in Las Palmas für sein sauberes, klares Meerwasser ausgezeichnet. Doch mit der wachsenden Bevölkerungsdichte kann die Stadt die Anforderungen mittlerweile nicht mehr erfüllen. Demonstrierende fordern ein neues sozioökonomisches Modell, das dem Tourismus klare Grenzen setzt. Die Vorteile und das Wachstum dieses Sektors müssen sich auch in der Gesellschaft widerspiegeln und die lokale Bevölkerung nicht umgekehrt abhängen. Die Vorschläge beinhalten eine Verzögerung des weiteren Hotelbaus, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, ein konsequenteres Naturschutzprogramm und eine Tourismussteuer für Unternehmen.

Ich frage Manuel: Wo liegt hier meine Verantwortung als Urlauberin und wo sieht er seine als Hostelbetreiber? Manuel verfolgt die dramatische Zuspitzung der Situation schon lange. Er sieht die Hauptverantwortung nicht bei den Tourist*innen, sondern in der Politik. Er sagt, Reisen sei ein Menschenrecht. Die Arbeiterklasse musste lange für das Recht auf Erholung, das Recht auf Urlaub kämpfen. Und genau die Kanaren bieten vor allem Menschen der breiten Masse aus ganz Europa die Möglichkeit, sich einen Urlaub leisten zu können. Er weiß, dass die Hotelstädte in Maspalomas keine Luxusresorts für die reichsten der Gesellschaft sind, sondern dass hier in erster Linie erschwingliche Urlaube angeboten werden. Nicht jede und jeder kann sich ein ökofreundliches Naturresort in Costa Rica leisten. Manuel sieht Graffitis wie solche am Weg zum Strand kritisch, denn seiner Meinung nach trifft es die Falschen. Die Arbeiterklasse sollte sich nicht selbst bekämpfen und einander die Schuld zuschieben. Stattdessen sollten wir den Blick nach oben wenden und große Unternehmen und Politik zu Handlungen drängen. Der Hostelbetreiber wünscht sich vor allem konkrete Schritte der kanarischen Regierung, um Unternehmen wie Airbnb endlich zu regulieren. Vor allem müsse die Regierung den aktuellen Prozessen einen Schritt voraus sein, nicht hinterher.

Ein Blick in die Zukunft

Manuel konnte mit seinem Hostel Asociación Atlas vor zehn Jahren ein Projekt auf die Beine stellen, bei dem möglichst viele Menschen unter einem Dach zu erschwinglichen Preisen Urlaub machen konnten. Sein Hostel wurde zu einem Ort des interkulturellen Austauschs und hat sich im letzten Jahrzehnt zu einer wichtigen Institution in Las Palmas entwickelt, deren Ziel es war, mit kulturellen Initiativen das soziale Leben der Stadt zu prägen. Dieses Engagement würde sich Manuel auch von anderen Tourismusunternehmen wünschen. Für die großen Hotelketten sei ein nachhaltiger, aber erschwinglicher Ansatz weniger leicht umsetzbar, doch beispielsweise höhere Löhne könnten einen entscheidenden Unterschied machen. Trotzdem fehlt es im kleinen Rahmen natürlich auch an einem aufgeklärten Bewusstsein des Einzelnen über die angespannte Lage. Selbst mit dem Recht auf einen Urlaub lohnt es sich vielleicht ein zweites Mal abzuwägen, ob es den weiten Weg auf die Kanaren tatsächlich wert ist. Ebenso ist es möglich, vor Ort die eigene Reise nachhaltiger für Umwelt und Gesellschaft zu gestalten, beispielsweise durch die Unterstützung lokaler Unternehmen.

Nach zehn Jahren wichtiger kultureller Arbeit hat das Hostel, in dem ich mich mit Manuel unterhalte, erheblich an Wert gewonnen. Da sich die Besitzer des Gebäudes für die Zukunft jedoch andere Projekte als Manuel vorstellen, muss die Asociación Atlas unter seiner Leitung nun leider schließen. Doch damit endet das Projekt Atlas für Manuel nicht. Während meines Aufenthalts arbeitet er täglich an einem neuen Projekt namens Contramapas. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen wanderte er bereits mehrfach den GR131, eine 600 Kilometer lange Wanderroute, die über alle kanarischen Inseln führt. Für ihn ist der GR131 ein Weg, der zurück zu den kanarischen Wurzeln führt, die unter den Tourismushochburgen nur allzu schnell verloren gegangen sind. Er sieht in dem Wanderweg ein Werkzeug zu mehr sozialer Inklusion und Verständnis innerhalb der kanarischen Gesellschaft sowie die Möglichkeit für Einwohner*innen, sich mit ihrer Vergangenheit und Kultur auseinanderzusetzen. Die kanarische Identität vereint ein multikulturelles Erbe, welches sich aus nordafrikanischen und europäischen Einflüsse zusammensetzt. Die Geschichte der Inseln erhält jedoch bis heute nicht viel Aufmerksamkeit. Mit einem tieferen Verständnis für die eigene Herkunft und einem stärkeren sozialen Zusammenhalt lasse sich besser um den Erhalt der Inseln kämpfen. Für eine Verbesserung der Lage sind umfassende politische Veränderungen notwendig, aber auch das Engagement der Reiseveranstalter*innen und die Bereitschaft von Urlauber*innen, sich auf neue Arten des sanften Tourismus einzulassen, sind gefragt. In Zukunft sieht Manuel in seinem Projekt auch ein potenzielles Tourismusmodell für die Kanaren. Abseits des Massentourismus könne man beim Wandern einen nachhaltigen Zugang zu den Inseln finden. Buchstäblich schreitet Manuel dabei einer lösungsorientierten Zukunft entgegen, die den Tourismus auf den Inseln mit nachhaltigen Ansätzen neu denkt. Wir als Reisende können ihm dabei mit einem respektvollen Bewusstsein folgen.